今日も一日雨が降った。春の長雨。 ― 2024年03月25日 19時38分45秒

雨が続く。

今日も一日雨だった。

今の時期雨が多いのは分かるが天気図は春のものではない。

やはり地球はどうにかなってきているのかも知れない。

戦争などやっている場合ではないけどね。

写真は2012年3月25日に撮った和歌浦東照宮のものである。

この頃は昔の写真を見ながらこれはボールペン画にいいと思うものを探している。

何かわからないオブジェ。

東照宮へはこの階段を上るが参道に桃が咲いていた。

何かを考えているような牛さん。

首にしめ縄をしているのは珍しい。

この頃は水原さんのギャンブルで持ちっきりだが、そもそも州によってその扱いが違う法律そのものがおかしい。

N階さんが出ると言ったり出ないと言ったり、A生さんは出てほしくないね。

この二人が政界から去れば日本はかなり良くなると思うが。

さてさて。

今日は雲が厚く風が強かった。おまけに気温が低。 ― 2024年03月02日 20時26分54秒

今日も底冷えがした。 ― 2024年02月28日 19時35分49秒

今日は一日雨が降った。 ― 2024年02月25日 21時58分00秒

今日は異様に暖かだった。 ― 2024年02月20日 21時19分23秒

今日は天気は曇りだったが暑い位だった。 ― 2024年02月14日 20時20分19秒

今日は曇っていたが暑い位の日だった。

明日は雨かも知れない。

今日はかねてから行きたかった小牧城に行ってきた。

以前来たことがあるが今ほど整備されてなく反対の駐車場から登ったので何も分からず仕舞いだった。

最近は「こまなが」といって小牧長久手の戦いがクローズアップされている。

山が家康一色であった。

カラスが人なつこく逃げないでこのお稲荷さんまでガイド?したのでついていった。

幟へ入ったのを確認してどこかへ飛び去った。

休憩スペースがあったのでそこでおやつにしたが見事な巨木が東屋のそばにあった。

木のそばに何か石碑が建っていた。

この木を写真にし、何かを調べている大学の教授らしいひとがいた。

入り口にこんな看板があった。

そして小牧城。

中から来たボランティアのようなひとが、

「いいカメラを持ってきているけど今日は曇っているので遠くは見えないよ」

と大声で言ってくれた。

城の中は撮影禁止なので写真は撮らなかったが、信長、秀吉、家康の時代をいろいろディスプレイや映像で見せていた。

石垣積みのボランティアかな。責任者のようなひとが、

「ご苦労様です。明日明後日は作業がありませんので休んで下さい」

と言っていた。

ほんと晴れていたら遠くが見渡せるだろう。

小牧飛行場や自衛隊の基地が近いので対潜哨戒機や旅客機がうるさい位にひっきりなしに飛んでいた。

古戦場のわりには雑雑とした町並み、こんなものかな。

そういえば今日はバレンタインデーだね。

今日は天気も悪かっし寒さもきつかった。 ― 2024年02月06日 20時12分00秒

今日は日中は天気が良かった。 ― 2024年02月04日 21時03分49秒

今日は少し肌寒いが雲が少なくいい天気だった。

この天気を利用して団地から14kmほどの所にある二子山古墳公園と小野道風記念館に行ってきた。

道風記念館の写真はまたの日にする。

駐車場の近くにあった銅像。

いろんな埴輪。

水飲み場が埴輪になっている。

歩道と公園をわけるコンクリートの柱の上にはリスが乗っていた。

埴輪の数からすれば和歌山の紀伊風土記の丘が勝っているが、陳列はこちらの方が見やすい。

テーブルが古墳の形をしている。

この白山神社が古墳の一つだった。

一人の女性が何度もこのうしさんをなぜていた。

参道に桜が咲いていた。

今日は久しぶりにデジタル一眼を持ち出した。

シャカシャカ撮れるので楽しい。

やっぱり一眼がいいな。

今日は天気は良かったがこの冬一番の寒さ。 ― 2024年01月16日 20時55分14秒

今日はこの冬一番の寒さだった。

手袋から親指人差し指そして中指を出した手がかじかんだ。

テクテクも余りしなかった。

今年の7日の初詣の2弾め、太平寺である。

寺を閉める頃行ったがお菓子をくれた。

太平寺は村のお寺さまということらしい。

臨済宗妙心派・普光山太平寺は、大多数の住民が檀家であり、身近な寺と言うことだ。

「同寺は、明應6年8月(1497年)に尾張の国・ 春日井郡水野村(太平山)に寂曳和尚が定光寺の末寺として開山、創建した由緒ある寺で、

ご本尊は木像立像の聖観世音菩薩だと言う。

枯山水もあって面白いお寺だった。

能登の地震があっても万博はするのだろうか?

あの丸い建築物は残してもいいが(万博終了後潰すらしいが)、万博そのものを取りやめそのお金を復興にあてたりインフラの新しいのを考え出せばいいと思う。

それでも公共でやるものは取りやめられ無いのかな。

辺野古と言い万博と言い、取りやめれば復興のお金などすぐだけどね。

走り出すととめられないのが今の社会だね。

やはり日本は潰れる(GDPも4位に下がりG7では最下位。発言力も弱くなる)

今日は一日晴れたが寒かった ― 2024年01月14日 19時41分29秒

今日は天気は良かったが寒かった。冬という感じである。

地震で家のない人は寒いだろうね。

体育館で生活するのも限度がある。

今日14日は五条の念仏寺のダダ堂鬼走りの日である。

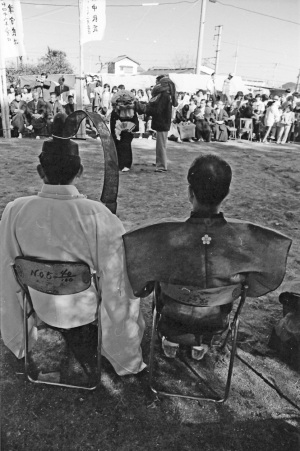

写真は2012年のものである。

初めて行ってからもう10年以上経ってしまった。

当時は今よりもっと若かった(当然だが)

こういう祭りはいつまでも残ってほしいけどね。

とにかくいい行事だった。

災害復旧の妨げの一つとしていつも電柱がやり玉に挙げられる。

新しい団地ができても電柱がたっている。

その昔、高野山の電話線の地下配線を設計したが、関電は電柱を残した。

関電も地下化したのは世界遺産になってからである。

せめて新しくできる団地は地下化してほしいね。

家が建つより早く電柱がたっている。これも政府が号令をかけなければ電柱は減らないと思う。

辺野古に何兆円もかけるのであれば、電線の地下化などは安いものだと思うけどね。

最近のコメント